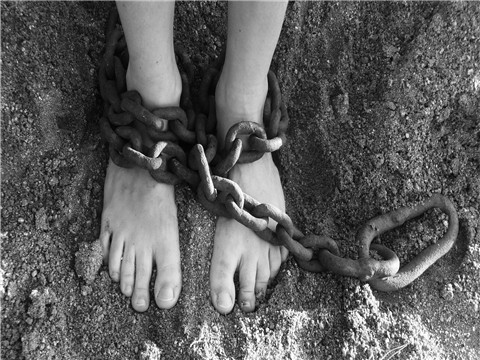

庭审中被告反映刑讯逼供问题非常严重,22名被告中多数都提出控诉,并对逼供情节作出具体描述。预审笔录中各被告的口供惊人地相似,连不在现场的同案被告的“作案”过程都出现在预审笔录中,庭审中翻供后的陈述又是惊人地相似,并且,在严密的关押措施中各被告并不具备串供的条件,连律师也无法与被告单独会见。

刑讯逼供罪是指司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或变相肉刑的方法逼取口供的行为。刑讯逼供不仅容易造成冤案,也妨害了司法工作的正常进行,破坏了国家司法机关的威信。但长期以来,由于刑讯逼供取证的困难,造成此类案件举报的多,成案的少,能“诉得出、判得了”的更少。基于此,笔者认为在刑讯逼供的举证责任上,应适用“举证责任倒置”的原则。

所谓刑讯逼供的“举证责任倒置”是指在指控刑讯逼供的案件中,被害人一方提供一定的证据证明司法工作人员有刑讯逼供的行为,但因时过境迁等自然原因,案件事实无法查清、证据不足时,审讯人员则必须证明其没有刑讯逼供行为,反之则应推定其有刑讯逼供的行为。当然,这种“举证责任倒置”不同于行政诉讼法中的举证责任倒置,它是有前提的,其前提条件是:指控要有一定的证据,如被害人的陈述、伤情鉴定和其他能够证明有刑讯逼供行为发生的证据。其理论依据有以下几点:

我国刑法有适用“举证责任倒置”的先例。我国刑法第八章贪污贿赂罪中的第三百九十五条规定的巨额财产来源不明罪适用的就是“举证责任倒置”的原则。对刑讯逼供罪适用“举证责任倒置”是由刑讯逼供行为的特殊性所决定的。举报司法工作人员刑讯逼供的人大多数是犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人在被司法工作人员刑讯逼供时,往往是在一些特定的场合,人身自由已受到一定的限制,本人与外界根本无法联系,更没有能力在受到刑讯逼供时收集证据。而且一般情况下,审讯人员也不会互相指认他人有刑讯逼供行为。另外,“举证责任倒置”作为一个法律原则,在我国的行政诉讼案件中普遍适用,而刑事诉讼法规定由公诉方负举证责任的规定也并非绝对。在刑事诉讼中,基本上是公诉方承担举证责任,但具体的事实主张,还是谁主张,谁举证。如重伤害案件中,被害人要对被害的事实向侦查机关主张,那么他就要说明其受伤的时间、地点、受伤的经过以及具体的实施者,然后才能由侦查机关进行侦查。在刑讯逼供这个问题上,由于被害人是在特定的时间、特定的地点遭到有特定身份的人员进行的人身侵犯,如果由被害人举证,其显然处于不利境地,这就造成了实践中认定刑讯逼供罪存在很大的困难。反过来,让审讯人员举证则比较方便,如果案件处于事实不清、证据不足的状态,审讯人员就得承担对其不利的后果。

刑讯逼供罪适用“举证责任倒置”原则,不仅可以有力打击刑讯逼供的犯罪行为,而且可以使审讯人员为了避免受到指控而注意自己的行为,从而大大减少刑讯逼供现象的发生。

这些情况当庭反映出来后,律师不能不坚持原则,否则,就违背职业道德,就是对国家法治不负责任。多年来的司法实践表明,关于刑讯逼供、证人出庭、证据展示等一系列相关问题,已经明显地影响到司法公正和刑事辩护的作用,但这些问题仅凭律师的努力是无法解决的。只有依靠立法上的明确规定才能得到解决。为此我们应当对这些问题深入研讨,积累案例,为推动证据法尽快出台创造条件。

目前,对证据立法的研讨很热烈,各方面都很关注,立法机关、律师界、学术界、司法界都寄希望在立法当中解决这些问题。从多次讨论的情况来看,有以下几个问题值得我们特别关注。

1.关于沉默权问题。可以说,沉默权制度是防止刑讯逼供的一个重要途径。如果被告享有沉默权,口供的作用就并不十分重要,自然会减少刑讯逼供的驱动力,这会从根本上削弱口供是证据之王的观念。事实上,沉默权制度与坦白从宽的政策并不矛盾,因为保持沉默是一种权利而并非义务,所不同的只是抗拒并不从严。

2.关于明确控方对刑讯逼供的举证责任问题。这是防止刑讯逼供的另一个途径。在国外,关于刑讯逼供的举证责任都是在控方,只要被告和律师提出了问题,控方要证明没有刑讯逼供。为什么?因为你要被告举证是不可能的,他处在特殊的环境中,无法举证。在法庭上,我们经常遇到这个问题,当被告提出有刑讯逼供问题时,控方就要被告举证,多数情况下,法庭也无可奈何。所以,应当在立法中把刑讯逼供的举证责任明确规定给控方。

3.关于侦查机关讯问被告时应有律师在场的问题。在国外,警察讯问时必须有律师在场,而律师会见时警察却不在场,即使需要在场,也是只能看见而不能听见谈话。在我国目前却恰恰相反。研讨中对这个问题的呼声也比较强烈,如能得以解决,对于防止刑讯逼供无疑具有重要作用。

4.关于证人出庭问题。这个问题非常重要。多年来,我们常常是依据不出庭证人的证言定罪,这种做法很不科学,因为背靠背的证言不能接受质证,可靠性与准确性难以保证。“文革”期间凭一些外调材料整人,出现了一大批冤案,这种教训很可以说明问题。国外的法庭上基本上拒绝证人证言,将证人证言统统视为传闻证据,要求证人必须出庭。因为不出庭证人证言的取证过程、具体背景很难说清楚,而证人一旦出庭作证,在质证中就会暴露出问题。如果能解决证人出庭的问题,可能会防止很多错案的发生。

5.关于庭前证据展示问题。关于证据展示问题已经讨论过多次,最高检、司法部和全国律协都起草过初步方案。争议的焦点主要有两个:一个是关于展示的地点和方式;另一个是控辩双方应否对等展示。检察机关坚持对等展示,我们则坚持不能搞对等展示。理由有两点:一是在诉讼原理上,不应当对等展示,因为在刑事诉讼当中,举证责任在控方,不是辩方。在世界各国没有一个国家是对等展示,都是控方向辩方无保留的展示,而辩方向控方只作有限的展示,例如被告不在现场的证据,防卫、避险的证据,不足法定责任年龄的证据等,除法律列明的几项证据辩方要向控方展示外,其他可以不予展示。这是国际上通行的原则。二是如果搞对等展示,律师会面临一些新的陷阱。辩方的证人证言和一些相关证据向控方出示以后,控方客观上有条件控制证人,也可能迫使证人改变证言,并可能以此而无端追究律师妨害作证罪的责任。我们应当推动这个制度尽快实施,但是原则问题必须坚持。

六、摆正控辩双方关系,提倡高水平的办案风格 找上海闵行好律师

在重大案件中,各种矛盾比较集中,敏感因素较多,律师办案既要有原则性,又要有诚恳、克制的态度和自我保护的意识。律师不能放弃原则,但要尽量避免发生不必要的冲突。

在控辩双方分歧较大的案件中,法庭辩论中很容易发生冲突,这不仅会影响到审判效果,而且有时候对律师也很不利。所以,在这种案件中,更应当提倡采取一种平和、主动、充分的辩论风格,以理服人,防止情绪化的冲动。

随着辩护制度的不断成熟,法治建设的不断发展,目前,我认为控辩双方的关系应当走向正常化,即控辩双方应当对抗,但这种对抗应当是理性的。所以,在辩护制度日益成熟的今天,我们应当努力寻求并推动控辩双方的对抗关系走向理性化。可以说,这就是控辩双方关系发展的第三个阶段——理性化对抗的阶段,也是走向正常化的阶段。

与这种对抗关系相适应,我们的法庭审理活动就应当上升一个层次,我们的法庭辩论应当在一种平和、主动、充分的气氛中进行。所谓平和、主动、充分,是指控辩双方在辩论中态度平缓,没有相互诋毁,没有剑拔弩张的架势;辩论时可以在宽松的气氛中主动对话;发表观点时可以充分表达不受干扰。事实上,只有在这种辩论的方式和气氛中才能更充分地发挥控辩双方的作用,才能为法庭作出公正判决提供客观、真实的依据。可以说,近几年来,实现这种目标的基础已经开始出现,成功的尝试也不乏其例。其中,我经历过的南京、北京、大连三个案子的开庭情况就非常典型。这三个案子都是涉及重罪与无罪的界限问题,有的一审已经判了无期徒刑,而辩方都是做无罪辩护。但是法庭辩论虽然激烈却没有冲突,法庭气氛理性而平和,以至于休庭后控辩审三方能够主动走到一起相互致意并继续诚恳地讨论案情。这样的法庭气氛对公正审理非常有意义,至少可以为法庭的兼听则明奠定一种基础。当然,这种气氛的实现需要三方配合,但我们律师有很大的主动权,我们应当努力来争取创造这样的环境和气氛。

| 上海无罪辩护律师解答:刑事案件中 | 第二百四十七条 刑讯逼供罪 |

| 第一百五十条 单位犯本节规定之罪 | |